25 × 2

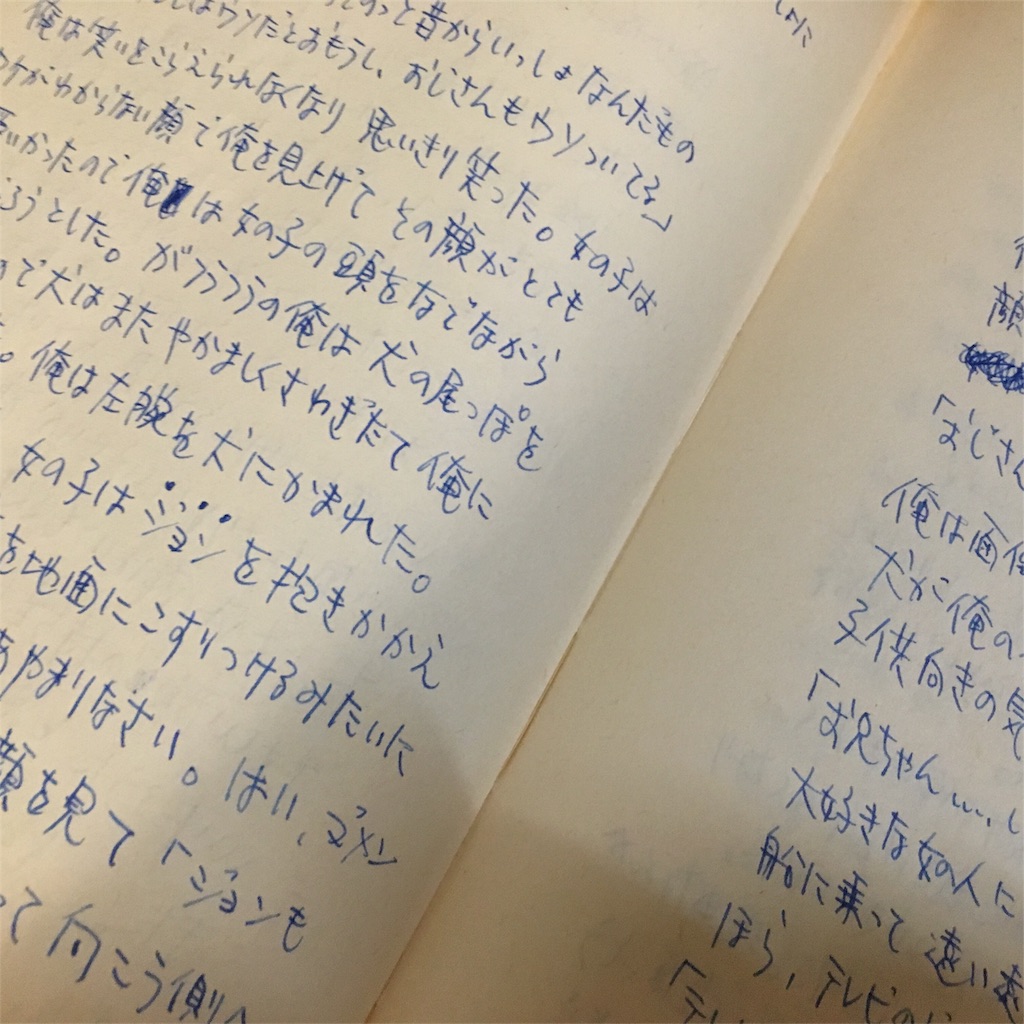

先日社用で札幌に行き、その時に実家に帰ったら、25年前の日記を見つけた。

日記なんかつけたのは後にも先にも、25年前のこの1年間だけだ。

25年前、25歳の自分

その頃は、仕事の出向先で苦手な人と相対して精神がやられ、勤めてた会社の内部でもゴタゴタが勃発して最終的には会社を辞めちゃって、一方私生活では失恋をしたりと八方塞がり、滅茶苦茶厭世的になってた頃で。読み返すと「生きてても何も面白くねえしとっとと死にたいなあ」という文章で埋め尽くされてる。

はは。笑える。

それでも後半、これじゃあいかんと思ったのか、北海道旅行をして、それに飽き足らず日記やめた直後にカナダを3ヶ月旅したくらいなんだけど、そんなダウナーな日々の中で、日記に紛れて、いくつかの物語を書き残しておった。何か吐き出さずにはおれんかったのかなあ、と振り返って思う。

そしてまた25年生きた。

そこから、立ち直ったのか開き直ったのか何か知らないけど、転職して、引っ越して、結婚して、子供産まれて、家を買って、離婚して、1人になって、気づくとまた25年生きちゃってて、そんなタイミングで25年前の日記を通して、過去の自分に向き合って、何だ変わんねえなあ、と、思っとるわけです。

はは。笑えない。

そんな昔に書いた、とある物語の序章、それはメイン部分を先に書いたあと、もっと長尺の話にしようと、あとから書き足したものなのだけど、その部分をお披露目してみたいと思います。何故か。理由はないです。ただ折角たくさん書いたのだから、誰かの目に止まれば嬉しいな、と思ったので。

今こんなの書けるのかな。余程集中しないと無理だな。

とはいえ長いから、面白くなければ途中で読むのやめられちゃうだろうし、なので、このエントリで言いたかったことを先に言っとくよ。

- 人生辛くても何度でも立ち直れる。

- 幾つになっても人間性は全く変わらない!何も成長しない!でも生きていけるもんだ。

- でも多分、悩みのタネは永遠に尽きない。

てなわけで。

序章 1994年 ある早朝。

ドアを開けると、もう空は白々と輝いていた。

薄暗い屋内から出てきた俺はまぶしくて、カバンの中にあるはずのサングラスを、手さぐりで探していたが、500mもずっとそうしながら歩いて、ようやく、さっきまで居た店に忘れて来た事に気付いた。引き返す気にもなれず、俺はディズニーか何かの映画音楽、あのタラーララータラーララーララー、とかいうやつを口ずさんで、川沿いの道を歩いていた。

河原に落ちていた、空気の抜けたサッカーボールを蹴飛ばしながら歩き続けていた。蹴るたびに吐き気がこみ上げてきて、結局、何度か吐いた。ひとしきり吐いて落ち着いた俺は、ベンチに腰掛けた。

しばらく煙草をふかして空を見続けて、あてもなく、退屈でならなかった。

俺は頭を抱え、目を閉じて丸くなり、そうして、泣き始めた。大声をあげて泣き始めた。

ここのところ、泣くことは俺の数少ない楽しみの1つだった。理由なんか何も無い。飲み過ぎて吐くのといっしょだ。俺の人生はそう、食い過ぎなのだ。何もかも。くだらない事をいつまでも考え込んだりするのは、心についた贅肉なのだ。

とにかく俺は泣き続けていた。向こうから犬の鳴き声が近づいてきたが、構わず泣き続けていた。

が、しまいに犬は俺の目の前で喧しく吠えた挙句、俺にもたれかかるように座り込んでしまったので、俺も顔を上げざるを得なかった。

顔を上げるとその犬の、首から伸びたくさりを右手に握りしめ、小さな女の子が俺を不思議そうに見ていた。

「おじさん、どうして泣いてるの?」

面倒臭かったので黙ってそこを立ち去ろうとしたが、犬が俺のくたびれきった体に重くのしかかっていたので、気を取り直し、何か子供向きの、気の利いた答えを考え始めた。

「お兄ちゃん・・・いや、おじさんはねえ、失恋したんだよ。大好きな女の人にサヨウナラって言われてね、その人は船に乗って、遠い遠い外国に行っちゃったんだよ。あの、ほら・・・テレビのドラマみたいにさ。」

「テレビ?ドラマ?」

女の子は俺に聞き返した。

「ああ。」

この説明は失敗だったかと、俺は少し後悔していた。大事にしていたインコが死んじまった、とかそういうのが良かったかな、と思った。

「テレビはね、つくりものだって、あんなのは全部ウソだってママが言ってたわ。」

「でも君のママとパパも、テレビみたいに恋をして、それでいっしょになったんだよ。」

「そんなのウソ」女の子は言った。

「だってパパとママはずーっと昔からいっしょなんだもの。だからテレビはウソだと思うし、おじさんもウソついてる。」

俺は笑いを堪えられなくなり、大声で笑った。女の子はワケがわからない、という顔で俺を見上げて、その顔がとても可愛かったので、俺は女の子の頭を撫でながら立ち上がろうとした。

が、フラフラの俺は、よろけながら犬の尻尾を踏んづけてしまったので、犬はまた喧しく騒ぎ立て、俺に飛びかかってきた。俺は左腕を犬に噛まれた。

「やめなさい!ジョン!」

女の子はジョンを抱きかかえ、優しく叱った後、ジョンの頭を地面にこすりつけるみたいに抑えつけ言った。

「おじさんにあやまりなさい。はい、ゴメンなさいって。」

そしてニッコリ俺の顔を見て「ジョンもあやまったから、ゆるしてあげてね。」そう言いながら、向こう側へ歩いて言った。

俺のシャツの左腕は破れ血がにじんで、それはとても痛かったが、仕方なく右手でサヨナラと、女の子の方に手を振った。

フラフラだし、腕が痛むしで、歩く気にすらなれず、河原の草むらの上で腕を抑えながら、再び空を見上げていた。

今日は暑くなりそうだった。

川の向こう側には、少年野球のユニフォームを着た子供達が、次々に集まり始めていたし、Tシャツに短パンの、今にもぶっ倒れちまいそうなジイさんランナーが目の前を、1人、2人と走っていった。

屑かごと鉄バサミを持った、清掃婦姿のオバサンたちの何人かは、血を流して横になっている俺を、怪訝そうにチラチラ見たが、如何にも酔っ払いな見た目のせいか、誰一人声をかけてくれる者はなかった。

俺はいつだってこんな風、ってわけでは無いのだから、こんな優しい顔の持ち主に、誰か優しい声をかけてくれてもよかろうに、なんて事を思ったりしたが、やがてそんなことはどうでもよくなる程に、気温が上がっていった。

そのうちに、テニスラケットを抱えた若いカップルやら、ビニールシートとランチバスケットを持った女の子の二人連れやらが増えてきて、俺はなんだかみっともないというか、放っておいてくれるのなら構わないのだが、また別のカップルの男の方が、通り過ぎ様に俺をネタにして、何か一言二言言ったのが聞こえて、嫌な気分になったので、ようやく起き上がることにした。

人気のない方を目指し、俺はジーンズの裾を折り返し、シャツを脱ぎ捨てて、川に入った。横になっている間に少し日焼けしたらしく、冷たい水が顔にヒリヒリとしみた。

やがて腹が減って、川から出た俺は、河原を上がってすぐのホットドッグ屋に入った。

あまり可愛くないバイトのねえちゃんは、可愛くない上にすこぶる要領も悪く、おつりを間違えた事で一人勝手に笑い転げ、頼んだ灰皿は、全ての注文を受け取った後、もう一回頼んだ5分後に出てきた。そうこうしているうちに空席も埋まってしまい、席のない俺は窓際のカウンターで、賑やかな通りを眺めながら、マスタードのたっぷりついたホットドッグを頬張った。

一人で痛む腕をさすりながら立ち食いしている俺の目には、道行くカップルの夏らしい薄着の女たちが全て、可愛く見えた。雲一つない空に輝く太陽のせいで、俺は本当に見すぼらしく感じた。

再び外に出て、行きたいところを考えた。しかしいくら考えても本屋くらいしか行くところを思いつけなかった。こんなクソ天気の中、本を読む事ほど馬鹿げたことはないと思い、困った挙句にサングラスを取りに戻ることにした。とはいえ、店が閉まっているのはわかりきっていたのだが。

中古レコード店の前を歩くと、ザ・フーの「マイ・ジェネレーション」が流れていて、俺は昔のこと、十代の頃のことを沢山思い出していた。

すっかり人気のない飲み屋通りに戻ると、案の定店のシャッターは降りていて、ポリバケツに鼠が何匹も群がっていた。汚い水が流れる店の横の、細い路地を通り抜けて、川とは反対の大通りに出た。麦わら帽を被った男の子が、車しか通らないような道を、虫取り網を持って走って行くのが見えた。

日はすっかり高くまで昇りつめ、今や街中の全てが蒸発するのではないかと感じるほどで、陽炎が揺れていた。俺はガード下の日陰にもたれかかっていた。頭上を物凄い音を立てて列車が走り去って行くが、道路の向こうでダンボールの家に包まれ眠る男は、身動き一つしない。生きているのか、もしかすると死んでいるのか。

信号を渡って脇道に入り、角から二つ目の建物の、赤く錆びついている非常階段を、俺は駆け上っていった。野菜やら何やらのカスが詰まった、発泡スチロールのケースを蹴っ飛ばしながら。

開いた裏口からの、イタリア料理屋のトマトソースの匂いや、ハンバーグ屋から立ちこめる、ワケのわからない油の匂い、そんな中をくぐり抜け、辿り着いたのは、今や最高に燃え上がる空の真下だった。視界を遮るものは何もなく、そこからは朝からの全ての出来事以上のものが、世界の全てが見渡せた。

俺はさっき階段で拾った傷んだトマトを、傷ついた左手に握りしめ、眼下を流れる道路に狙いをつけている。

その時後ろから、体格が良く日焼けした男がやってきて「お前か!バックヤード滅茶苦茶にしやがって!」と言い終わるが早いか、俺に殴りかかってきた。俺は何だかすっかりくたびれちまって、なんの手出しも出来ずに、二発顔面に食らった後、そこに倒れこんだ。

「とっとと降りろ!最近の若いのは本当にワケわかんねえな!」

まったくだ。俺自身、一体俺が何なのか、ワケがわからない。トマトは俺の胸の上で、グチャグチャに潰れ、それはまるで心臓をえぐられたみたいに見えて、何だか映画のラストシーンを演じているような気分だった。と同時に、そんな場面のある小説もあったような気がして、懸命にタイトルを思い出そうとしたが、何故か頭に浮かぶのは、朝の少女の、犬に謝らせるときの得意げな笑顔だった。

今や俺はあちこち血だらけで、来た道を、川沿いの道を、戻っていた。

すれ違う高校生くらいの女の子達が、俺を見てクスクス笑っていた。俺が女子高生だったらやっぱり笑うだろうな、と思った。というか、何でもいいから、笑わせてくれるものが欲しかった。

涼しい風が俺の汗ばむこめかみを流れ、俺はもうこのまま溶けてなくなりたい気分だった。この川のずっと下流まで行って、ハックルベリーみたいにイカダに乗って海を目指し、どっかの島に流れ着いて、ヤシの実をとって喉の渇きを癒し、日が沈む迄には海で魚を捕まえて、焚き火を前に眠る、そんな生活に憧れた。が、実際のところ、持っている煙草は残り一本になって、腹が減った俺はアパートの近くまでようやく歩いて戻り、ハンバーガー屋で最後の一本をふかして、眠れなさそうな夜を前にボンヤリとしている事しか出来ずにいる。

なんてこった。

俺は胸ポケットから、折りたたみナイフを取り出して、左手の甲に突き当ててみた。何か文字を刻もうと思ってみたものの、何の気の利いた文句も浮かばない。

目を閉じ、一人の女のことを考えていた。会いたいと思った。日曜日が終わりを迎えようとしていた。

それから何日かは、至って普通の暮らしだった。

悲しみも怒りも何もない、それは真っ平らな日々だった。

俺の心を映す機械があったなら、それはスイッチを入れ忘れたかと思うくらいに無反応だっただろう。死んだまま、生きていた。

旅に出よう。

俺は旅行カバンに荷物を詰め、仕事の休みを取った。

地の果てへ。

この夏から逃げよう。

俺はバイクのエンジンをかけて、闇の中へと消えて行った。

あとがき。

1994年だから、インターネットが現れる前の時代の物語。パソコンもケータイも持ってない頃のお話。想像つかないね。随分変わってしまった。